天井下地材に使用される構成部材について規格・基準などの説明

作成日:2019年10月02日(令和1年)

最終更新日:2025年07月07日(令和7年)

1.吊り天井とは

鉄骨造(S造)や鉄筋コンクリート造(RC造)などの建物では、空調、水道、防火、電気などの設備を天井裏に配置することで、デザイン性や機能性に優れた工法が用いられています。その代表的な方法として、床スラブなどからボルトを介して吊り下げる「吊り天井」が一般的に採用されており、「在来工法天井」や「鋼製下地吊り天井」がその代表的な形式です。

この他にも、吊り天井には「システム天井※1」が該当します。

一方、木造建築においては、吊り木を用いた木材の吊り天井を「在来天井」と呼ぶ場合もありますが、ここでは鋼製下(軽天・LGS)を用いた天井下地を対象としています。

※1 システム天井は、Tバーと呼ばれるT字型のバー材を井桁状に組んだ天井で、その上に岩綿吸音板などを載せる「グリッド型天井」や、オス・メス構造の吸音板を組み合わせる「ライン型天井」などがあります。吸音材を固定しない構造のため、取り外しが比較的容易で、レイアウト変更が多いオフィスなどで広く利用されています。

2.在来天井の構成

在来天井の構成材は下地材(LGS下地・軽量鉄骨天井下地・軽天下地)と仕上材に分けられます。下地材は、上層階などの躯体からボルトを吊り下げ、野縁受け・野縁と呼ばれる長尺材を井桁に組むことで構成されています。仕上材は、石膏ボード(塗装仕上げ、クロス仕上げ、岩綿吸音板仕上げ)化粧石膏ボード、LGS下地材ルーバー、木製ルーバー、アルミルーバーなど普段目にする天井の材料です。

ここでは、JIS規格(JIS A 6517:19形/25形)や標準仕様書に記載されている下地材の構成を中心にご紹介します。

19形:主に屋内で使用

25形:主に屋外で使用

※これ以降、天井を平面で見た時の野縁の流れをX方向、野縁受けの流れをY方向としています。

①吊元金具(吊り金具)

「吊元金具(吊り金具)」は、吊元(上層の床スラブやC形鋼・H形鋼など)に吊りボルトを固定するための金具です。上層の床スラブが鉄筋コンクリート構造、またはコンクリート+鋼製デッキプレート構造である場合には、あらかじめ埋め込まれた鋼製インサートが主に使用されます。また、床スラブに鋼製デッキが用いられている場合には、鋼製デッキの溝部分を利用する後付け対応の「デッキハンガー」が使用されることもあります。

②吊りボルト

「吊りボルト」は、天井材を吊り下げる際の長さ(いわゆる天井ふところ)を調整するための部材です。現在では「全ねじボルト」が一般的に使用されていますが、古い建物では両端のみにねじ切りされた「両ねじボルト」が使われている場合もあります。

標準仕様書で定められている吊りボルトの規格は、W3/8(3分)ボルトです。ただし、耐風圧性能が求められる場合には、吊りボルトの座屈を防止するために、より径の太いW1/2(4分)ボルトを使用したり、角パイプ(□-1.2×19×19等)で吊りボルトの補強を行います。

| ボルト種類 | 外径 | ねじピッチ |

|---|---|---|

| W3/8 | φ9(+0.3/-0)※ | 1.5875 |

| M10(参考) | φ10 | 1.5(並目) |

③ハンガー

「ハンガー」は、吊りボルトに野縁受けを固定するための金具です。2個のナットにはそれぞれ役割があり、下側のナットを上下に動かすことで天井の高さを調整し、レベルが確定したら上側のナットで固定します。

【ハンガーの種類】

・ワンタッチ:野縁受けを簡単に取り付けられるタイプ

・耐風圧:鉛直方向(上下)に外力を受けても外れないタイプ

・防振:振動の伝達を低減する防振ゴムが付いたタイプ

④野縁受け(のぶちうけ)

「野縁受け」は、天井面を構成する部材の親材(親バー)でハンガーに固定されます。また、断面形状がCの形をしているところから、「チャンネル」や「Cチャン」とも呼ばれています。

主要サイズは、外寸38x12mmの「C-38」と呼ばれる部材で、JIS規格品や一般材など、下表のような種類があります。この他にも、剛性の高いC-40×20などの部材が、野縁受けとして使用される場合があります。

| C-38の種類 | 板厚 |

|---|---|

| CC-19 (JIS 19形) | 1.2t |

| CC-25 (JIS 25形) | 1.6t |

| 一般材 | 約1.0t |

| SUS材 | 1.5t ※ |

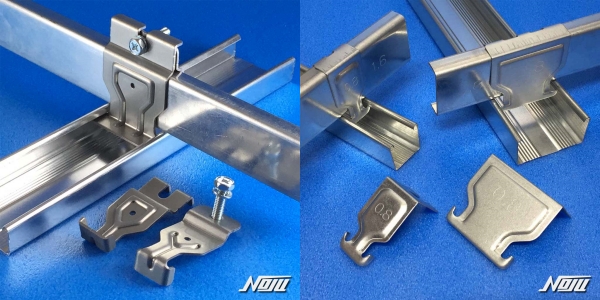

⑤クリップ

「クリップ」は、野縁受けの下側に野縁を取り付けるための金具です。野縁受けや野縁の種類によって、さまざまな形状のクリップがあります。一般的には、手で折り曲げて取り付ける「軽天クリップ(通称)」が広く使用されています。しかし、軽天クリップは大きな地震で外れる恐れがあるため、ボルトやビスなどで固定して緊結性能を高めたクリップ(写真左の耐風圧クリップ押上式など)の採用が増加しています。

当社では、一部製品において衝撃試験を実施し、緊結性能を確認しています。

⑥野縁(のぶち)

「野縁」は天井ボードをビスで固定するための部材です。クリップを用いて野縁受けに固定します。在来天井で使用する野縁には、幅が25mmのシングル野縁(Sバー)と、幅が50mmのダブル野縁(Wバー)があります。ボードとボードの隣り合わせにはWバー(50mm)を使用し、互いのボードを半掛け(約25mmずつ)にしてWバーへビス固定します。

また、野縁の高さはSバー、Wバー共に19mmと25mmの2種類があり、高さ19mmは「19形」、高さ25mmは「25形」と呼ばれています。「19形」は主に室内で使用され、「25形」は主に屋外/軒天で使用されています。JIS規格品の板厚は0.5tです。

Sバー、Wバー以外にも、現場の仕様によっては角スタッドやC形鋼を野縁として使用する場合があります。

| 部材 | JIS材の記号 | 幅x高さ | |

|---|---|---|---|

| シングル野縁 (Sバー) | 19形 | CS-19 | 25×19 |

| 25形 | CS-25 | 25×25 | |

| ダブル野縁 (Wバー) | 19形 | CW-19 | 50×19 |

| 25形 | CW-25 | 50×25 | |

⑦天井ボード(面材)

仕上げは、ボードで完全に覆う場合と、ルーバーのように部分的に覆う場合があります。ここでは「天井ボード(面材)」について簡単に説明します。

「天井ボード」には様々な規格がありますが、在来天井で一般的に使用されている石膏ボードの主要サイズは910x1820mm、厚みは9.5mmと12.5mmです。その他、岩綿吸音板、ケイカル板、金属パネル板、樹脂パネルなどの材料があります。

天井ボードは、野縁にビスで固定します。ビスピッチは仕様により決められています。天井ボードが2層3層と重なる場合には、2層目以降を接着剤とビス、または接着剤とタッカーピンなどで固定し、各層のつなぎ目が合わないように配慮します。

⑧ジョイント

野縁受けや野縁といった長尺材は、4m・5mといった定尺で工事現場に搬入されます。天井面積が大きければ定尺材をつなげる必要があり「ジョイント金具」が使用されます。ライトゲージ用・野縁受け用(チャンネルジョイント)・野縁用(Sジョイント、Wジョイント)など断面形状ごとに種類があります。

天井を組む際は、野縁受けのジョイント位置を千鳥状に配置し、隣り合う野縁受けと同じ列に揃わないようにします。野縁のジョイントも同様に、千鳥状に配置します。

⑨水平振れ止め・水平補強

「水平振れ止め」は、吊りボルト同士を連結し、拘束するために設けます。これに用いる「振れ止め材」と「吊りボルト」を固定する金具を、当社では「振れ止め用金具」という分類にまとめています。

標準仕様書に従う場合、天井ふところが1.5m~3.0mの範囲内では、縦横方向(X・Y方向)に約1.8m間隔で水平振れ止め材を配置する必要があります。

⑩斜め振れ止め・ブレース

吊り天井に設ける「斜め振れ止め・ブレース」(斜め補強)は、「上部」吊りボルトの躯体に近い部分に取り付け、「下部」には野縁受けや追加野縁受けに取り付けます。主な用途は次の二つです。

1)標準仕様書に従う斜め補強

天井ふところが1.5m~3.0mの範囲内では、縦横方向(X・Y方向)に約3.6m間隔で斜め補強材を配置する必要があります。なお、ここでいう斜め補強材は必ずしも耐震性を考慮したものではありません。

2)耐震性向上のための斜め補強

天井下地は天井面に平行な力(地震など)に対して弱くなりがちです。斜め補強材(ブレース材)を設けることで、天井全体の水平剛性を高め、横方向の変形や揺れを抑えます。

⑪クロス金具

「クロス金具」は、通常、野縁受けの上側に「追加野縁受け」を固定するための金具です。「追加野縁受け」は、照明器具などの設備機器を吊るしたり、ブレース材を固定したりする目的で設けられます。

「追加野縁受け」は野縁受けの上側に取り付けてください。野縁受けの下側に取り付けると、「クロス金具」に荷重がかかり、脱落する恐れがあります。(尚、当社ではリップ付溝形鋼用のクロス金具など、一部の製品は野縁受けの下側に追加野縁受けを取り付けられる商品もございます。)

⑫耐震対策(補強・落下防止)

天井落下による被害を防ぐためには、以下のような対策が重要です。

・接合部を強固にする(緊結・補強)

・外れても下に落ちないよう、ネットなどのフェールセーフ機構を設置する(落下防止)

・地震時に天井に作用する水平力を躯体に伝達する(ブレース設計・壁の補強)

・壁と天井の間にクリアランスを設け、挙動の異なる部分の縁を切る

これらの対策は、下地だけでなく、設備機器や天井ボード、周辺環境との取り合いに関しても重要です。

3.まとめ

一般的な「天井下地の仕組み」をご紹介しました。吊り天井は、「下がり壁」「勾配天井」、「アーチ・ドーム天井」など、様々な形状に対応することが可能です。また、空間用途や環境条件に応じて「耐風圧」「耐震」「遮音」などの性能が求められることもあります。要求された性能に基づき、各種部材が適切に選定・構成されることで、快適かつ安全な空間が形づくられています。

※当ページに掲載されている文章・図・画像の無断使用・無断掲載は禁止いたします。

※掲載情報を変更する場合があります。